遺言書作成

遺言書作成

遺言書作成サポート

遺言には

①法的な効力が生じる「法定遺言事項」と

②法的な効力は生じない「付言事項」を書くことができます。

①「法定遺言事項」は、財産に関することなどを示すものです。

②「付言事項」は、家族への感謝の気持ち・遺言書がなぜこのような内容になるのか・葬式の様式など遺言者の最終の意思を示すものです。

遺言書の種類は、一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。

最近は、安全確実な「公正証書遺言」を作成する方が増えています。

当事務所では、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」(法務局の遺言書の保管申請もサポートしております)の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。

なお、遺言書がない場合とある場合の相続手続きでは、以下の通りの違いがあります。

遺言書がない場合の相続手続き

①法定相続人が被相続人の財布や預貯金通帳、クレジットカード、郵便物、金庫の内容物などを調べて、財産や負債を明らかにする。

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など相続手続きに必要な書類を用意する。

③全ての財産が明らかになったら財産目録を作成する。

④法定相続人が複数いる場合は、法定相続人全員でどの財産を誰が相続するか話し合いをする。(遺産分割協議)

⑤遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員が署名捺印をする。

⑥遺産分割協議書をもとに、預貯金や不動産などの名義変更手続きをする。

※上記手続きは一例です。実際の手続きは個別の事案により異なります。

遺言書がある場合の相続手続き

①遺言者がどの財産をだれにわたすか記載した遺言書を作成する。

公正証書遺言の場合

②被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、財産を相続する法定相続人の戸籍謄本など相続手続きに必要な書類を用意する。

③公正証書遺言をもとに、預貯金や不動産などの名義変更手続きをする。

自筆証書遺言の場合

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など相続手続きに必要な書類を用意する。

③家庭裁判所へ自筆証書遺言の検認申立て(ただし、法務局に遺言書の保管申請している場合は家庭裁判所の検認手続きは不要です)をする。

④法定相続人は、自筆証書遺言の検認を実施するため、家庭裁判所に出廷する。

⑤検認手続きが完了したら、自筆証書遺言をもとに、預貯金や不動産などの名義変更手続きをする。

※上記手続きは一例です。実際の手続きは個別の事案により異なります。

このように、遺言書がないよりも、ある方が相続手続きが簡単に行えます。

また、遺言書がない場合、遺産分割協議がまとまらなくて相続手続きが進まなくなる場合もありますので、当事務所では、生前対策として遺言書作成をおすすめしております。

公正証書遺言作成サポート

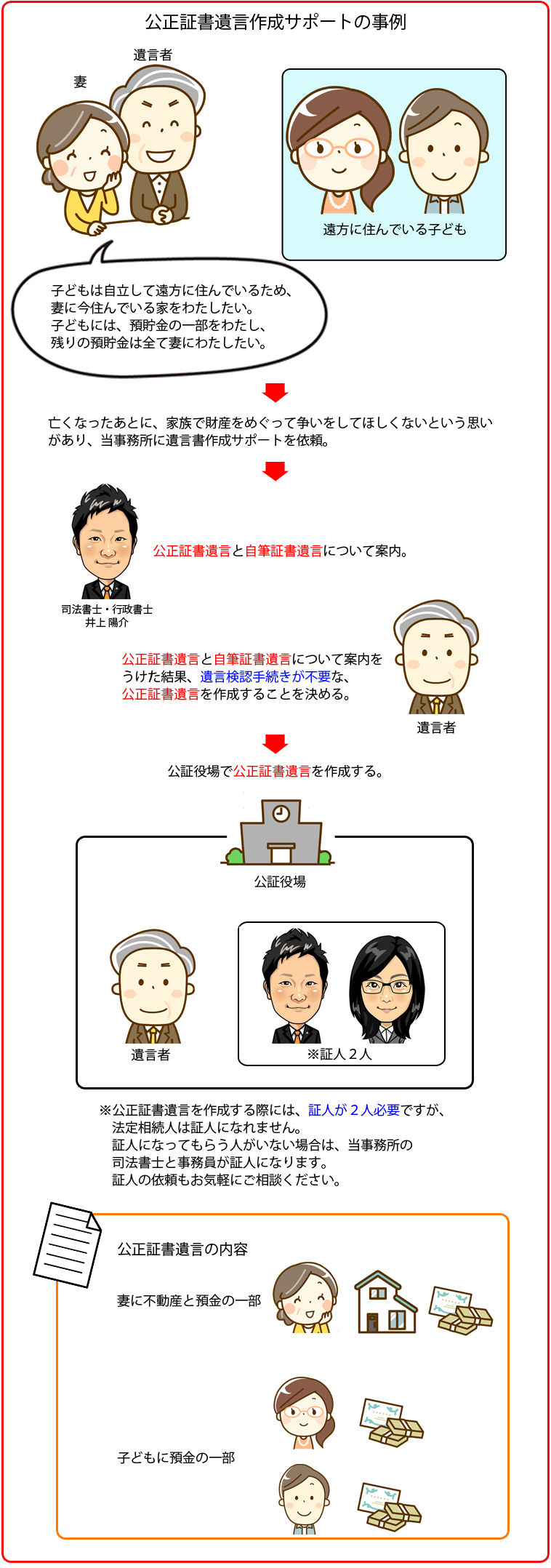

公正証書遺言とは、公証役場において、証人(※1)2人以上の立会いのもとで遺言者が内容を公証人(※2)に伝え、公証人がそれを文章にまとめて作成する遺言です。(※3)

(※1) 証人には、相続人になる予定の人や未成年者はなれないため、相続に関係のない方にお願いする必要があります。

遺言者が証人を用意できない場合は、当事務所が証人を準備することができますので、お気軽にご相談ください。(証人立会いには、別途報酬が必要となります。)

(※2) 公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で公正証書を作成し、認証を与える権限をもつ方です。

(※3) 公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則ですが、公証役場に出向くのが困難な場合には、公証人に自宅や病院に出張を依頼することも可能です。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリット

公証人が遺言を作成するため、方式などの不備で無効になるおそれがありません。

公証人が遺言を作成するため、方式などの不備で無効になるおそれがありません。 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書が紛失や偽造・変造などのおそれがありません。

遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書が紛失や偽造・変造などのおそれがありません。 家庭裁判所で検認手続きをとる必要がないため、すぐに相続手続きを開始できます。

家庭裁判所で検認手続きをとる必要がないため、すぐに相続手続きを開始できます。 遺言者が高齢のため文章を書けない場合でも遺言書を作成することができます。

遺言者が高齢のため文章を書けない場合でも遺言書を作成することができます。

公正証書遺言のデメリット

自筆証書遺言に比べて費用がかかります。

自筆証書遺言に比べて費用がかかります。 遺言作成の際に2名の証人を用意する必要があります。

遺言作成の際に2名の証人を用意する必要があります。

公正証書遺言作成サポートの解決事例

遺言者が亡くなったあと、法定相続人が争わないように公正証書遺言を作成したケース

「亡くなった後も妻が家に住めるように遺言書で家を妻に相続させる旨の遺言を書きたい」とご相談がありました。

公正証書遺言と自筆証書遺言の案内をし、相続手続きの際に遺言検認手続きが不要となる公正証書遺言の作成を希望されました。

当事務所に公正証書遺言作成サポートを依頼して頂き、無事公正証書遺言書を作成しました。

公正証書遺言作成サポートの手続きの流れ

-

お問い合わせ

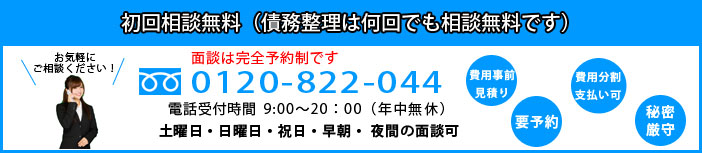

お問い合わせお電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。

面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。

-

ご相談・正式依頼

ご相談・正式依頼(1)実際にお会いして、お話をうかがいます。

-

(2)自筆証書遺言・公正証書遺言の手続きの案内

①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。

②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。

(3)ご自宅で十分にご検討ください。

※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。

(4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。

遺言内容の打合せ

遺言内容の打合せお客様から財産の分配の希望を聞き取りし、遺言の記載内容の打合せをします。

公証人と打合せ

公証人と打合せ遺言の記載内容と財産の分配内容・公証役場に伺う日にちをお客様の代わりに当事務所が公証人と打合せをします。

このときに公証役場へ支払う費用もわかります。 公証役場で公正証書遺言の作成

公証役場で公正証書遺言の作成公証役場にて遺言書の作成をします。司法書士が証人となる場合は、司法書士も立ち合いをします。公正証書遺言は30分~1時間ほどで公証人から発行されます。

公正証書遺言作成サポートの料金

| 内容 | 報酬(税込) |

|---|---|

| 公正証書遺言作成サポート | 5万5000円※遺言者一人増えるごとに+3万3000円 |

| 証人立ち合い(一人につき) | 1万6500円 |

公証役場に支払う費用は別途かかります。

公証役場へ支払う費用は、遺言に記載する財産の価格から算定されます。相談時に公証役場へ支払う費用の概算も案内いたします。

※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言とは遺言者自身が遺言の内容を手書きし、署名・押印して作成する遺言です。

法務局に自筆証書遺言を保管する制度を利用する方は、遺言書の保管申請書類を作成いたします。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリット

公正証書遺言と違い、費用がかかりません。

公正証書遺言と違い、費用がかかりません。 遺言書の内容を秘密にできます。

遺言書の内容を秘密にできます。 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、家庭裁判所で検認手続きをとる必要がないため、すぐに相続手続きを開始できます。

法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、家庭裁判所で検認手続きをとる必要がないため、すぐに相続手続きを開始できます。

自筆証書遺言のデメリット

内容や形式の不備により遺言書が無効になる可能性があります。

内容や形式の不備により遺言書が無効になる可能性があります。 遺言書の存在を知らせないと、見つけてもらえない可能性があります。

遺言書の存在を知らせないと、見つけてもらえない可能性があります。 遺言書の紛失や、他人に遺言書の偽造・変造をされる可能性があります。

遺言書の紛失や、他人に遺言書の偽造・変造をされる可能性があります。 家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要があります(法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、家庭裁判所で検認手続きは必要ありません)。

家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要があります(法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、家庭裁判所で検認手続きは必要ありません)。

自筆証書遺言作成サポートの手続きの流れ

-

お問い合わせ

お問い合わせお電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。

面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。

-

ご相談・正式依頼

ご相談・正式依頼(1)実際にお会いして、お話をうかがいます。

-

(2)自筆証書遺言・公正証書遺言の手続きの案内

①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。

②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。

(3)ご自宅で十分にご検討ください。

※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。

(4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。

遺言内容の打合せ

遺言内容の打合せお客様から財産の分配の希望を聞き取りし、遺言の記載内容の打合せをします。

自筆証書遺言案を作成

自筆証書遺言案を作成お客様と打合せをした内容をもとに、司法書士が自筆証書遺言案を作成します。

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の作成自筆証書遺言案をもとに、お客様に自筆証書遺言を書いていただきます。法務局へ遺言書保管希望の方は、司法書士が遺言書の保管申請書類作成しますので、法務局で保管手続きをお取りください。

自筆証書遺言作成サポートの料金

| 内容 | 報酬(税込) |

|---|---|

| 自筆証書遺言作成サポート | 5万5000円※遺言者一人増えるごとに+1万1000円 |

| 法務局の遺言書の保管申請(一人につき) | 3万3000円※法務局への保管申請料金が別途3900円かかります |

※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。